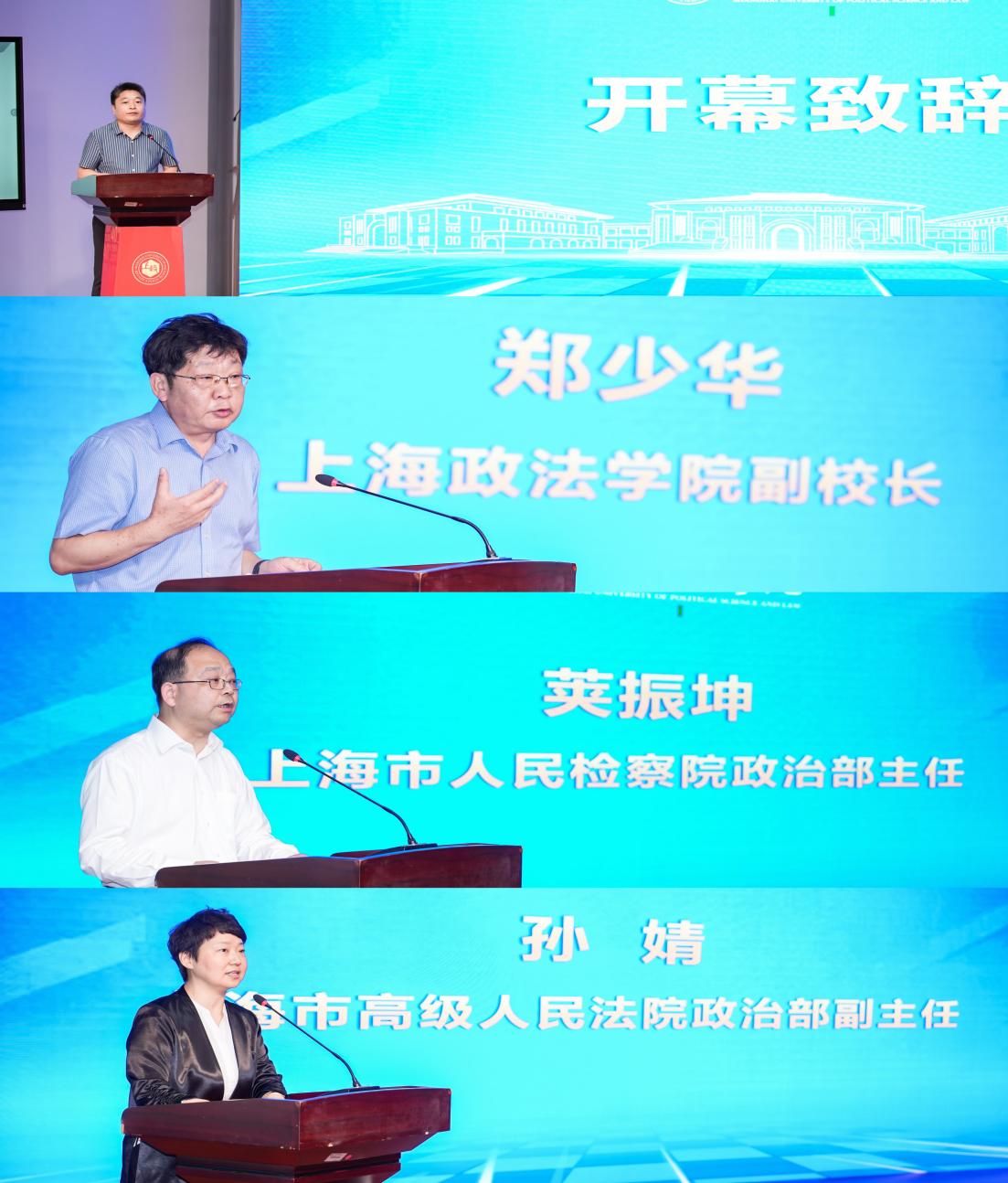

6月27日下午,我校成功举办第三届“大学生职业能力发展论坛”。来自高校、司法系统、律师事务所等法律实务领域的40余位领导、专家学者齐聚一堂,围绕“法学教育产教融合的难点突破与长效机制构建”和“法律诊所教育对学生职业能力发展的赋能机制研究”两大主题展开深度研讨。上海政法学院副校长郑少华、上海市人民检察院政治部主任荚振坤、上海市高级人民法院政治部副主任孙婧出席开幕式并致辞,论坛开幕式由我校教务处处长赵运锋主持。

郑少华指出,在全球治理格局重塑和全面依法治国背景下,社会对综合型法治人才需求激增,但法学教育存在理论与实践脱节等问题。本次论坛旨在探索课堂教学向职业能力转化路径,培养实战型人才。他表示,上海政法学院已构建“课程建设-师资队伍-实践育人”的产教融合全链条培养体系,并创新法律诊所教育三维立体架构,取得阶段性成果。面对法学教育壁垒,学校希望以论坛为契机,与各界共同探索破局之道,为法治中国建设输送高质量人才。

荚振坤指出,论坛以“职业能力发展”为支点推动教育理念转型,前两期已构建常态化交流平台,本次聚焦产教融合难点突破与法律诊所教育赋能两大主题,切中法治人才培养关键命题。当前产教融合存在协同目标协调性不足等问题,而法律诊所教育通过让学生从“旁观者”变为“参与者”,实现职业伦理培养的升维。他表示,上海市检察院与26家高校展开深度合作,创新“两张清单+三个一”实习培养模式,累计推动44名专家学者到三级检察机关挂职,其中6位来自上海政法学院。双方合作开设的《涉外检察实务》课程获得热烈反响。未来将加强与上海政法学院在课程研发、前沿课题研讨等方面的合作,推动法治人才培养模式与司法实践深度融合,共同书写新时代法治人才培养新篇章。

孙婧强调,论坛以职业能力发展为切入点,推动法学教育从知识传授向实践创造转型,通过构建“法院-高校-学生”三方协同体,为化解法学教育与实务脱节的矛盾提供了“上海经验”。上海高院与26家高校院所建立多维度合作体系,创新推出“组团式巡讲”教学模式,并在全国首推省级高院主导的实习实训项目。未来将与上海政法学院深化合作,在数字司法、涉外法治等前沿领域共建课程与研讨平台,推动育人模式与司法实践深度耦合。

在交流研讨环节,与会嘉宾围绕“法学教育产教融合的难点突破与长效机制构建”“法律诊所教育对学生职业能力发展的赋能机制研究”两个议题展开讨论。

“法学教育产教融合的难点突破与长效机制构建”议题由上海市松江区司法局局长潘琼主持。上海市松江区人民法院政治部主任施小萍、上海博和汉商律师事务所主任林东品、上海市海华永泰律师事务所党委书记、主任马靖云以及上海政法学院刑事司法学院讲师梁春程发表主题演讲。上海市青浦区人民检察院政治部主任尚帅帅、昆山市人民检察院政治部主任朱佳敏、上海市闵行区人民法院政治部副主任王伟、上海市青浦区人民法院政治部副主任黄洁亭以及暨南大学法学院副教授李晶晶与演讲嘉宾展开与谈交流。我校人工智能法学院副院长黄芹华、体育法学院副院长向会英进行了自由发言。

专家们指出,法学教育产教融合需以协同实践创新为引擎,着力完善法治人才培养共同体。针对当前存在的机制性壁垒、资源整合碎片化等问题,需从制度设计层面系统探索解决路径,推动法学教育从理论传授向实践赋能跃升,实现教育供给与实务需求的同频共振。

“法律诊所教育对学生职业能力发展的赋能机制研究”议题由上海市黄浦区人民法院副院长玄玉宝主持。上海市第三中级人民法院原副院长俞秋玮、上海财经大学法学院教授李睿、中国人民公安大学犯罪学学院副教授郝英兵以及上海政法学院实验实训中心讲师赵梦茜发表主题演讲。《法学论坛》原副主编吴岩、苏州大学王健法学院讲师邵聪、湖北社科院法学所研究员李涛以及苏州大学王健法学院讲师姜天琦与演讲嘉宾展开与谈交流。我校法律学院副院长杨向东、经济法学院副院长曹阳进行了自由发言。

与会者认为,数字时代下“法律的生命力在于应用”的命题愈发凸显,法律诊所教育面临本土适配性不足与数字技术冲击的双重挑战。破解困局需重构融合路径,在数字技术赋能下推动诊所教育从技能训练向职业素养培育升级,打通“从课堂到实务”的最后一公里。

此次论坛直面法学教育供给与实务需求错位的核心矛盾,聚焦课程壁垒化、师资单向化、平台碎片化三大困境,通过深度研讨凝聚改革共识。近年来,上海政法学院已构建“课程-师资-实践”三位一体的特色育人模式,积极开发司法实务课程,打造“庭审进上政”“尚正调解工作室”等实践品牌。未来将从机制化联动、项目化合作、体系化拓展三方面深化协同,在数字司法、涉外法治等领域共建实训体系,探索中国特色法治人才培养新路径。

源|教务处