6月26日下午,中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所乌克兰研究室主任赵会荣为上海合作组织法律服务讲坛作“乌克兰独立30年:政治、经济与外交”讲座。该讲座系中国-上海合作组织法律服务委员会交流合作基地(上海政法学院)暑期上合组织国家国情实训课程的第三讲。中国-上海合作组织法律服务委员会交流合作基地(上海政法学院)姜思源秘书长主持本次讲座。

讲座分为上下两个部分。在上半部分中,赵会荣围绕乌克兰独立30年为主题,详细阐明了30年来乌克兰政治、经济、外交种种变故的起承转合。

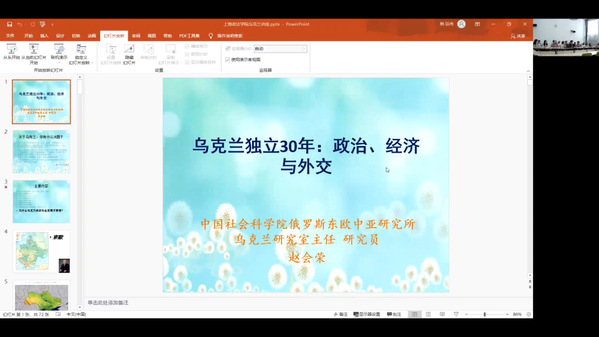

乌克兰作为苏联十五个加盟共和国之一,具有得天独厚的地理优势,肥沃的黑土地为乌克兰博得了“欧洲粮仓”的美名。其领土面积达60.37万平方公里,幅员辽阔,在欧洲仅居俄罗斯之后;人口约为4152万,有130多个民族,其中乌克兰族占大多数。在独立初期,乌克兰的经济发展水平、工业基础等客观条件都远优于同期的中亚五国,甚至超过其西方邻国波兰,以及独立后高速发展的波罗的海三国。然而正是在占如此优势的条件禀赋下,乌克兰独立后30年的经济社会发展大大偏离了预期的路径,而这一问题则成为东欧历史、政治研究者的重大迷思。赵会荣作为乌克兰问题的资深研究者,在会上对该问题作出了详细的解答。

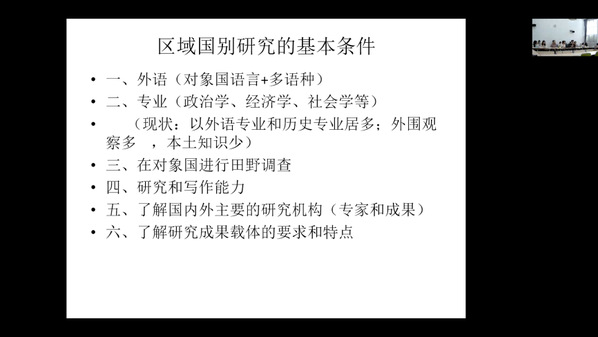

在讲座的第二部分,赵会荣就自身经历向有志于区域国别研究的同学给出了自己的经验观。她指出,要踏出区域国别研究的第一步,就要首先确定研究对象,并在确定研究方向前就对象国做全方位的系统了解。区域国别研究的对象往往取决于国家外交大政方针的需要,研究者往往需要具备极高的政治敏感性和思想觉悟,才能胜任国关研究对风云变幻的国际局势进行精准剖析的巨大难题。

针对有志从事国关研究的同学,她给出了几点自我提升的建议:首先,对于新时代的国关人才,鉴于我国日益增长的国际地位及地缘政治格局的复杂性,在外语能力上的要求从单语言至多语种不断提升。其次,由于国关领域属于交叉学科领域,该领域的研究要求学者对于政治、经济、社会等多方面都有所涉猎,而深度的国关研究更要求研究者亲自前往对象国进行田野调查,以获得一手数据和具有真实性的情报信息。再者,由于国关研究属于人文社科领域,研究成果的总结和论文的撰写更多需要学者理性和逻辑的思考能力,以及用精炼、学术的语言表达自己思考的文字运用能力。最后,赵会荣还谈及了国关研究者的治学态度、论文成果发表等问题,与会学生从学术界前辈的经验分享中都获益良多。

上合基地办合作部

2021年6月27日